大田农业是一个成本与产出相对固定的行业,智慧农业技术的应用要一是要降低农业的管理成本,二是要提高农作物产量和品质,可以简单理解为降本增产,这是农业技术能否推广的唯二要求。

智慧农业的应用,很多农场做过诸多有益尝试,包括诸如气象站、孢子捕捉、虫害捕捉、杀虫灯、摄像头等硬件设备,也包括智能播种机、智能收割机、自动巡检等农机具,还有水肥一体机,以及在部分农场进行的作物模型实验。智慧农业平台以及大屏,只是一种数据汇集、数据流通的手段,能够提高管理效率,在此不作为智慧农业技术进行赘述。

对于各种的智能应用按照投入成本、使用年限、使用智能设备是否能够降低成本、是否能够提升产量、能够产生的每亩效益增收,这几个维度来进行考虑,对比每年增收与每年成本来看该智能应用是否经济。

智慧农机的应用效益显而易见,大大提升了生产效率,如果能在无人化程度上进一步发展将是对农业生产非常大的助力。

水肥一体设备很大程度上能够提高水肥的利用效率,但是使用成本相对较高,尤其是滴灌管道每年更换安装产生了大量的人力成本,在动辄数十万亩的大东北并不适合。不过水肥一体设备若能经过改造,将滴灌管道改为渗流管道埋藏在地下,在无需每年重复安装的情况下能够使用15-20年或者更长时间,这是未来东北、西北等大范围农作区水肥一体的实用方向。

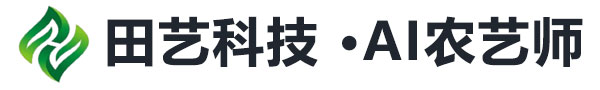

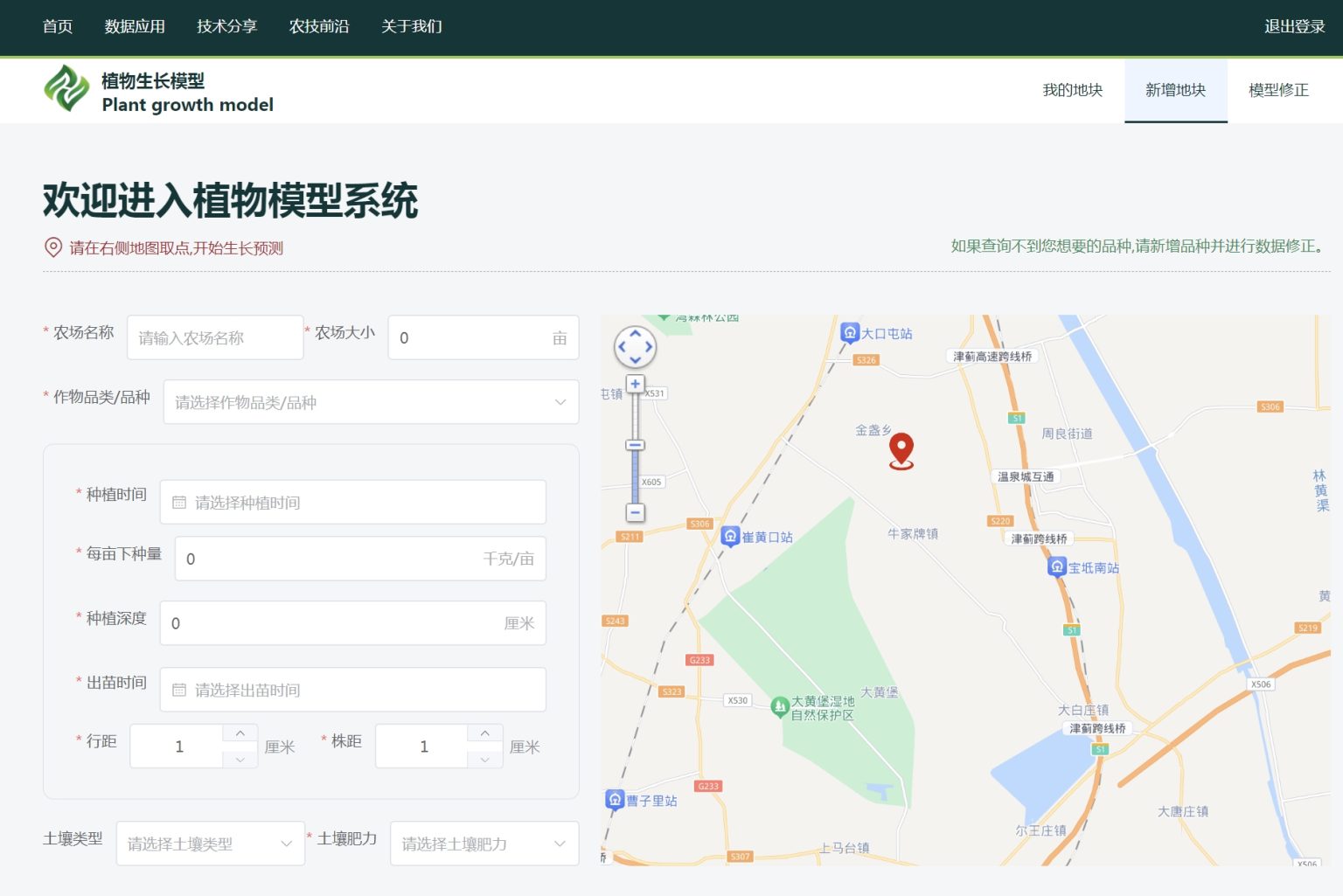

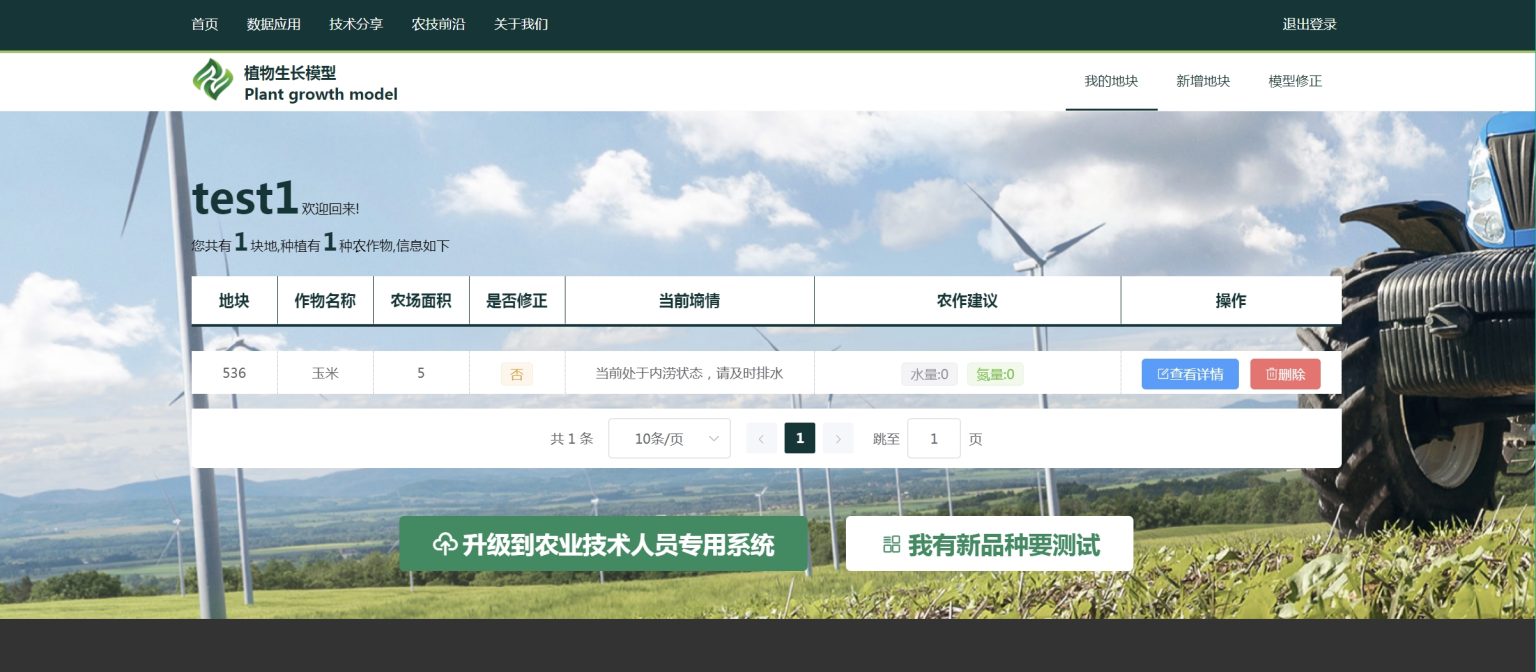

气象站、孢子捕捉、虫害捕捉、杀虫灯、摄像头等硬件设备的使用,如果要在百万、千万亩耕地全面铺开,实用但是不现实,不但前期成本奇高,后期维护管理也是个大问题。这部分监控硬件,仅适合做试验示范,不适合大面积平铺。要在单点或者多点试验示范的基础上进行全域的监控服务,比较现实和经济的做法便是模型,在多点示范的基础上开发高精度小气候模型替代气象站应用;在小气候模型基础上开发病害、虫害发病风险模型定位风险位置,再以巡航无人机进行定点循环,以此方式替换孢子捕捉、虫害捕捉预测设备;开发作物模型配合卫星遥感、小气候模型,即可知道不同区域作物长势、水肥需求;在以上几项模型的基础上,开发气象灾害减产评估模型,用于评估气象风险。这样操作可以以单点或者多点的站点,利用模型做大范围的耕地管控,这方面的事情天津田艺科技已经在天津进行实验,利用单站数据向周边农户进行病虫害发病风险预警,对于种植特定作物品种的用户再同时进行水肥需求预报。

大田智慧农业前进的方向未来是软硬件结合,除了必备的农机具外,在农田信息监控方面,以模型软件为主、监控硬件为辅助才是降本增效的方向。